こんにちは!!

福岡県筑紫野市二日市にある杏鍼灸整骨院の妹川(いもかわ)です。

今回は【足首の内側の痛み!!後脛骨筋腱を狙ったテーピング】に関して紹介していきましょう。

足首の内側の痛みで悩んでいる人は多いのではないでしょうか??

足関節捻挫をして痛くなる事もあれば、捻挫の後に競技復帰をしていく時に痛くなる事もあれば、スポーツ障害や日ごろの負荷で少しずつ痛みが強くなってくる事もあります。

このような足首の内側の痛みは後脛骨筋腱が痛みを出しているのかもしれません。

もちろん全てが後脛骨筋腱の痛みではないですが、後脛骨筋腱炎は結構多くの方に当てはまりやすい症例です。

しかし後脛骨筋腱といっても知らないですよね。

そこで今回は後脛骨筋の簡単な知識と、テーピング方法に関して紹介していきましょう。

『先に貼り方を教えてくれよ』って方はYouTubeにアップしていますので確認してみてください。

後脛骨筋腱炎の実際の治療法などはこちらでご紹介しています。こちらもどうぞご覧ください。

後脛骨筋について知ろう|筋肉の場所と役割

後脛骨筋に関して少し知っていきましょう。

筋肉を知るとテーピングの貼り方や方向が分かりやすくなってくるので、ぜひ筋肉がある場所だけでも知っていて欲しいと思っています。

後脛骨筋はどこにある筋肉でしょうか??

後脛骨筋はふくらはぎの筋肉のひとつですが、奥の方にあるので体表からはなかなか確認できません。

体表からは下腿三頭筋があるのですが、これを取り外した所にある筋肉が後脛骨筋です。

《後脛骨筋の起始停止》

起始:下腿骨間膜の後面

停止:舟状骨(内側)・内側楔状骨(足底)

作用:足関節底屈・内反

上にある画像で分かるように後脛骨筋はふくらはぎの比較的真ん中に位置します。

また脛骨と腓骨の間から真っ直ぐに下方に向かって内果(内くるぶし)の位置で方向転換をして足関節の内側(舟状骨)や足底(楔状骨)に向かって走行していきます。

この走行が頭にしっかりとイメージ出来るとテーピングの貼り方や貼る方向のイメージがしやすくなると思います。

後脛骨筋は足関節周りにはとても大切な筋肉の一つになります。

後脛骨筋は足底アーチ(内側縦アーチ)といって足裏の土踏まずを作って衝撃を和らげる役割に大きく関わっています。

後脛骨筋がしっかりと働かなくなると足底アーチが崩れて維持できなくなるために、足関節が内側に倒れ込んできやすくなります。

これをオーバープロネーション(過度な回内)といって回内足の状態になってしまいます。

回内足になってしまうと後脛骨筋腱には負担が掛かりやすい状態になってしまいます。

後脛骨筋のテーピングの巻き方を紹介

後脛骨筋に関しては少し分かって頂けたかと思います。

筋肉の起始・停止や筋肉の走行を知っていくとテーピングが貼りやすくなります。

筋肉のサポートをするためには筋肉に合わせて巻いていく事が大切なので、ぜひ知っておいてください。

今回使用しているテーピングはキネシオテープです。

キネシオテープは伸縮性のあるテープで固定力が少ない分、可動域の制限が少ないので動きやすくサポートをしてくれます。

用意するキネシオテープ

◉5㎝幅ー長さ約35㎝:2本

◉5㎝幅ー長さ約40㎝:2本

テーピングの幅や長さは体格等によって変化しますので、貼る方の身体に合わせて準備してください。

またキネシオテープは伸縮性があるため、強く引っ張るほど固定力は上がります。

その代わり強く引っ張ると皮膚を傷める可能性も上がるので、適度に引っ張って強く引っ張り過ぎないように気を付けてください。

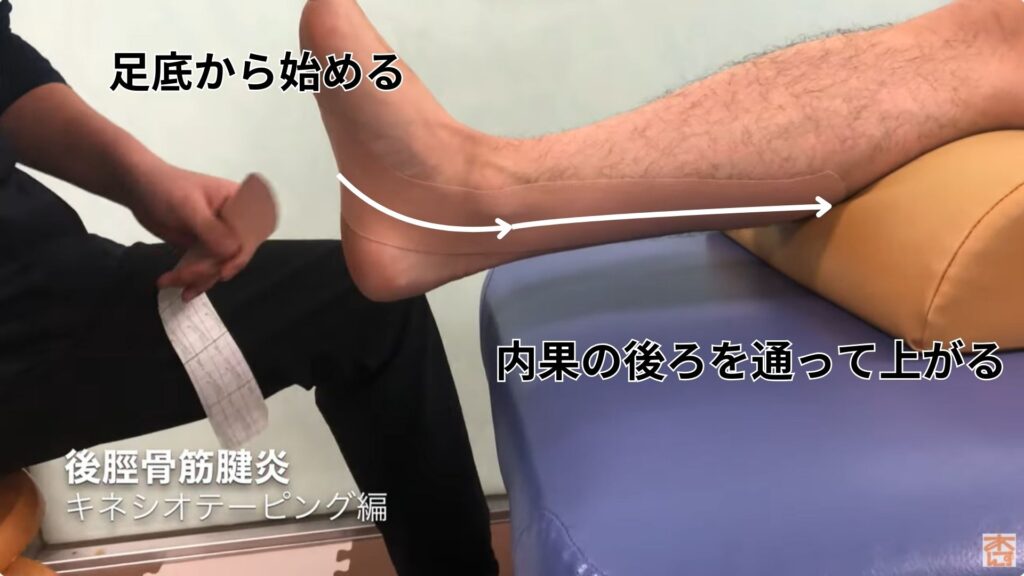

《後脛骨筋のサポートをする(1本目)》

35㎝のテープを使って後脛骨筋のサポートをしていきます。

筋の走行に合わせてテープを貼っていくので、足底から開始していきます。

足底から貼り始めて内果の上(やや後ろ)を通って上方に向かって行きます。

この時に脛に沿ってまっすぐ上方にいかずに、ややふくらはぎ側にずらしていきます。

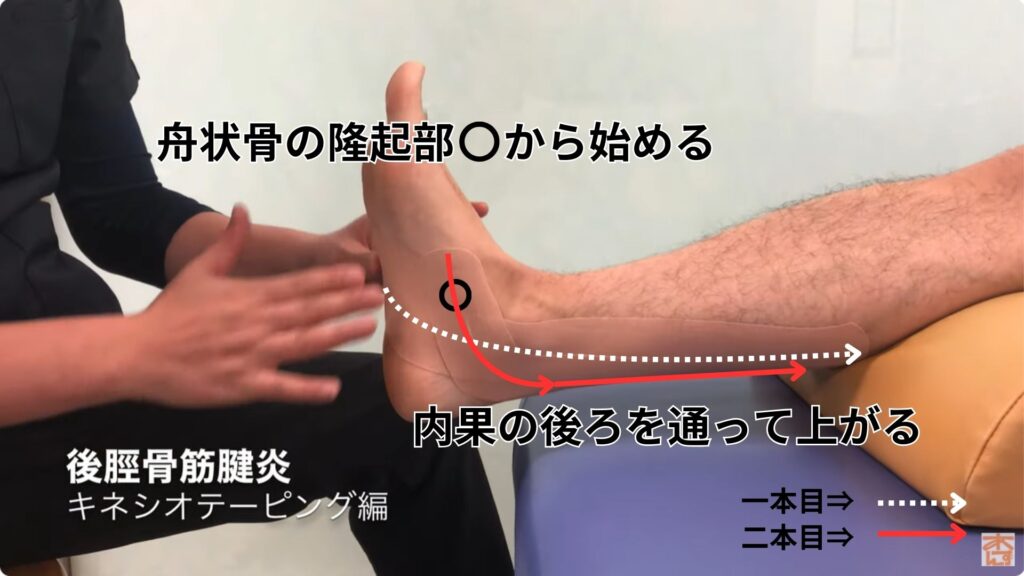

《後脛骨筋のサポートをする(2本目)》

35㎝のテープを使って後脛骨筋のサポートテープの2本目を貼っていきます。

これも後脛骨筋の走行に合わせて貼っていくので、舟状骨の隆起部から貼り始めていきます。

舟状骨の隆起部は足の内側で内果(内くるぶし)の斜め前くらいに少しポコッと出た部分です。

そこから貼る事で1本目の足底からの貼り始めと合わせて後脛骨筋の筋肉の停止部をしっかりと覆う事が出来ます。

テープの走行は内果の後方を通ってそのままふくらはぎの後面に向かって貼っていきます。

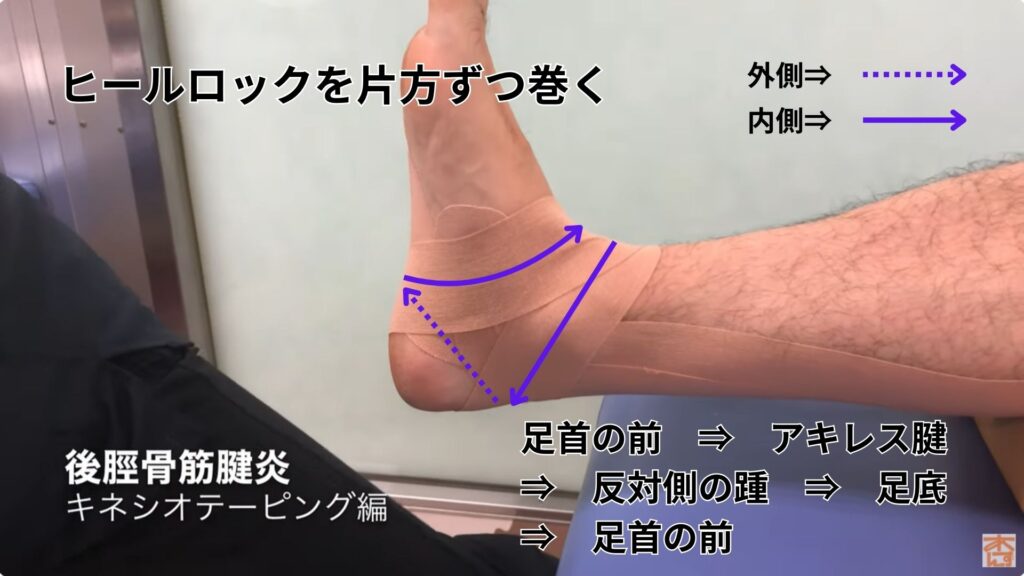

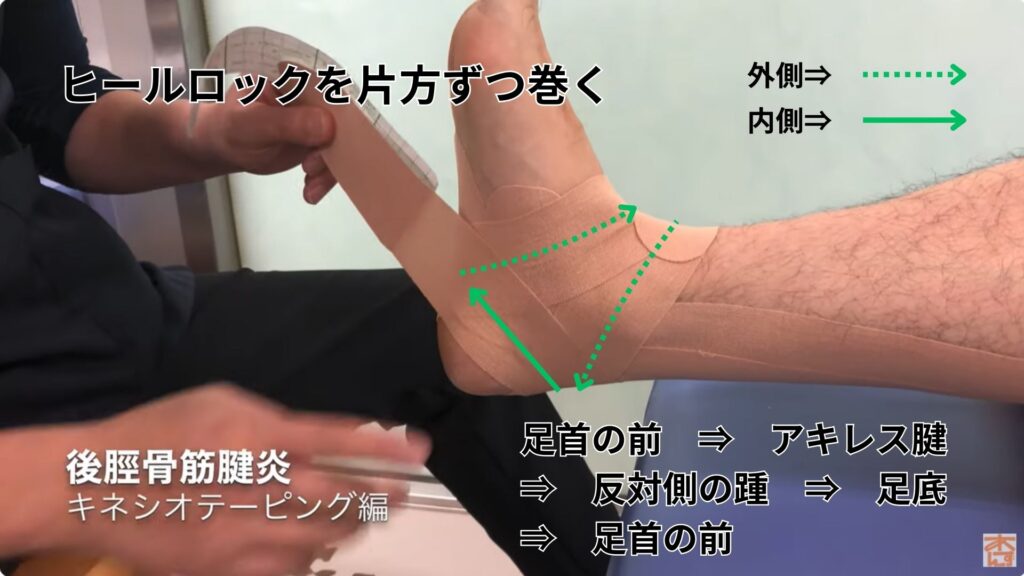

《ヒールロックを片方ずつ巻く(1本目)》

約40㎝のテーピングを使ってヒールロックの1本目を巻いていきます。

足首の前面から貼り始めて足首の内側を通ってアキレス腱の方へ斜め後方へ向かって行きます。

そこから反対側へ回って踵を斜めに横切るように貼った後に足底に向かって行きます。

足底を通ってまた内側に戻ってきて足首の前面に来ると貼り終わりです。

ヒールロックを巻く事で踵や足首が安定するので後脛骨筋の腱部にかかる負担を減らす事が出来ます。

ここでのポイントはこの1本目は比較的強く引っ張りながら貼っていきます。

今回のヒールロックの巻き方はあえて2本に分けています。

先ほども説明しましたが、後脛骨筋腱炎になっている人の傾向としてオーバープロネーション(過度の回内)といって回内足になっている事が多いです。

回内足になると足が内側に倒れ込むために後脛骨筋腱に負担が掛かりやすくなります。

これを防ぐためにもヒールロックの1本目が重要になってきます。

1本目を強めに引っ張って巻くと足が内側に倒れ込んでしまうのを防いでくれます。

《ヒールロックを片方ずつ巻く(2本目)》

ヒールロックの2本目を巻いていきます。

足首の前面から貼り始めて足首の外側を通ってアキレス腱の方へ斜め後方へ向かって行きます。

そこから踵で内側へ折り返し斜め下方に行って足底に向かって行きます。

足底を横切ってまた外側に出てきて足首の前面まで戻ってきたら貼り終わりです。

1本目とは反対にこのテープは1本目ほど強く引っ張らなくていいです。

そうする事で1本目の回内足をサポートするテープの効果を発揮しやすくなります。

今回のヒールロックは1本目と2本目の引っ張る強さが違うのであえて2本に分けていました。

1本で全部巻く事も可能ですが、このように引っ張り方を注意するとより効果は上がりやすいです。

今回の全部のテーピング方法は下のYouTubeの左側で説明しています。

また右側ではヒールロックの1本での巻き方を紹介していますので参考にしてみてください。

まとめ

今回は【足首の内側の痛み!!後脛骨筋腱を狙ったテーピング】に関して紹介しました。

後脛骨筋腱は結構多くの方で痛みを感じていると思います。

また回内足や外脛骨という足の症状にも適応が出来るようなテーピングの形になります。

ヒールロックを巻く時にも引っ張りの具合を変えるだけで、テーピングの効果が変わってきます。

テーピングは引っ張る方向や強さで効果が変わるのでぜひ試してみてください。

今回紹介したテーピングの方法の他にも沢山アップしていますのでInstagramやYouTubeを確認してみてください。

またテーピングの巻き方や怪我に関してなど疑問があれば、何でも気軽にご連絡ください。

杏鍼灸整骨院の妹川でした。

投稿者プロフィール

- 柔道整復師

-

柔道整復師

福岡柔道整復専門学校(現 福岡医療専門学校)卒業

陸上競技、サッカー、バレーボール、柔道、剣道など様々なスポーツチームの帯同経験多数

最新の投稿

テーピング2026年1月17日アキレス腱痛に対する保護テーピング|キネシオテープ

テーピング2026年1月17日アキレス腱痛に対する保護テーピング|キネシオテープ テーピング2025年12月17日手首の痛み!!フィギュアエイトテープの手首への応用

テーピング2025年12月17日手首の痛み!!フィギュアエイトテープの手首への応用 テーピング2025年12月11日腹筋の肉離れ!!リンパファンテープで腫れ改善!!

テーピング2025年12月11日腹筋の肉離れ!!リンパファンテープで腫れ改善!! テーピング2025年12月8日足関節の固定!!ホワイトテープの巻き方

テーピング2025年12月8日足関節の固定!!ホワイトテープの巻き方