こんにちは!!

福岡県筑紫野市二日市にある杏鍼灸整骨院の妹川(いもかわ)です。

今回は【ハムストリングスの肉離れ後の競技復帰前に行う運動の一例】に関して紹介していきます。

肉離れは様々なスポーツの中で起きる、比較的発生頻度の多い怪我です。

今回紹介している患者様は陸上競技をしているのですが、陸上競技の短距離ではハムストリングスの肉離れを起こす頻度がとても高いです。

また肉離れは競技復帰をした後に再発を起こす可能性が高い怪我でもあります。

再発の可能性を下げるためには❝競技復帰までに何をしてきたのか❞という事がとても大切になってきます。

そこで今回は肉離れに関しての簡単な知識と競技復帰前に行う運動に関して紹介していきたいと思います。

ちなみにこちらで別の運動に関しても紹介していますので合わせて読んでみてください。

で筋収縮-1-300x169.jpg)

肉離れはどうやって起きるのか??程度と発生機序

まずは肉離れに関して少し知っていきましょう。

肉離れは簡単にいうと筋肉が切れている状態です。

これだけ聞くとかなり怖い怪我ですよね。

確かに肉離れは怖い怪我ですが、軽度から重度まで程度は様々です。

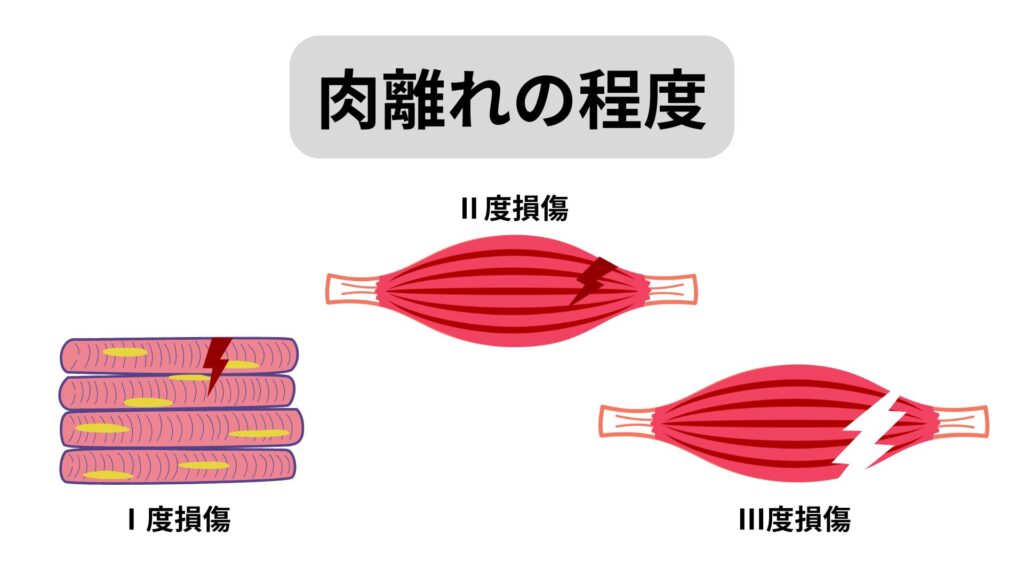

肉離れは程度によって大きく3つに分ける事が出来ます。

《肉離れの程度》

Ⅰ度損傷

筋肉の微細断裂で筋線維や筋膜の損傷

筋腹に起きる事が多くMRIでは筋内や筋膜部に軽度の出血を認める

Ⅱ度損傷

筋肉の部分断裂で筋線維から腱部にかけての損傷

筋肉から腱に沿って損傷を起こしている事が多く、筋肉の損傷や腱部の損傷の度合いによって損傷の度合いは幅広くなる

MRIでは筋肉から腱にかけての出血が多く認められる

Ⅲ度損傷

筋肉または腱の完全断裂による損傷

損傷の多くが筋腱移行部や腱部に起きている事が多く連続性が断たれた状態になる

手術の適応となるケースも多い

肉離れといってもこれくらい程度は違います。

またⅡ度損傷に関してはとても幅が広く、損傷が腱部に少し差し掛かっている事もあれば、腱部に沿って筋肉が裂けるように損傷しているものまであります。

それくらいⅡ度損傷は幅が広いので簡単に考えていると経過がスムーズにいかないケースが多くあります。

では肉離れはどうやって起きるのでしょうか??

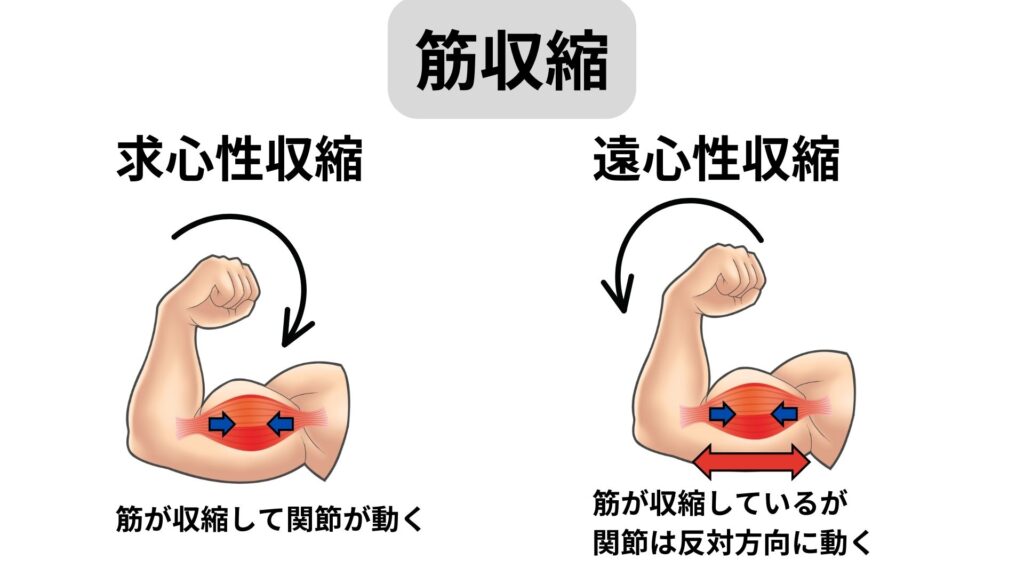

肉離れが起きる多くは《遠心性収縮(エキセントリック収縮)》によるものです。

普段皆さんがイメージしている筋肉の収縮は《求心性収縮(コンセントリック収縮)》といって、筋肉が縮む事で関節を動かしていきます。

これは筋肉の停止が起始に近づいていくので心臓との距離が近くなる事から❝求心性❞という形になっています。

では肉離れが起きやすい遠心性収縮はどのような収縮の事をいうのでしょうか??

簡単にいうと筋肉の収縮をしながら停止が起始から離れていく状態の収縮をいいます。

なので停止部が心臓より遠くなっていくので❝遠心性❞という収縮になります。

これは筋が収縮しようとしている状態で伸ばされていくので、筋肉の収縮とは反対の方向に力が加わっていて、この力に筋肉が耐えられなくなった時に切れてしまいます。

これが肉離れです。

実際には日常生活の中では求心性収縮も遠心性収縮も沢山起きています。

日常生活の中では遠心性収縮は沢山のタイミングで起きているので、考え方を変えると肉離れを起こすタイミングは沢山あるという事です。

スポーツ中やトレーニング中のように負荷を掛けている時の方が肉離れを起こす可能性は高くなりますが、生活の中でかかる負荷でも肉離れは起きる可能性はありますし、筋肉であればどこでも起きる可能性があるのが肉離れです。

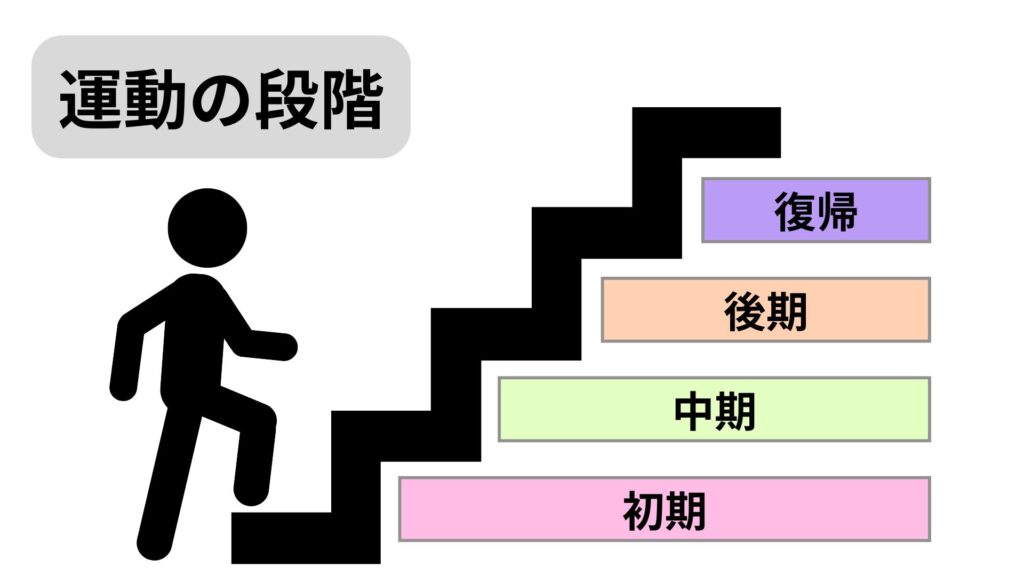

肉離れ後の運動の重要性|段階によって運動を考える

肉離れには運動を行っていく事がとても重要だと考えています。

これは肉離れに限らずどの怪我に対しても競技復帰をしていく前には運動を行っていく事はとても大切ですが、特に肉離れのような再発を起こしやすい怪我に関してはとても重要になってきます。

この運動がしっかりと行えているかどうかで再発の可能性が変わってきます。

しかし運動であれば何をしても良いという訳ではありません。

その時に必要な運動や負荷を選択しないと、悪化をする可能性もあるために❝どのような運動を選択するか❞という事がとても大切になってきます。

運動の選択は《受傷後どれくらいの時期なのか》《痛みの度合いはどれくらいなのか》《どのような事が出来るようになっているのか》などを考えて選択する事がとても大切です。

《受傷初期》

基本運動を行いません

損傷部位に負荷を掛けない事が大切になります

《中期~後期》

この時期から運動の開始から軽度の負荷を掛けていきます

最初は筋収縮を促すように行い、次第に自重による負荷を掛けていきます

《後期~復帰》

この時期は運動の負荷を増やしたり復帰に向けたアプローチを行います

重りを使ったりなどで負荷の量を上げていったり、復帰に向けてスポーツに合わせた運動や協調性を上げるための運動を行っていきます

最終的には筋力やストレッチなどの左右差を無くして怪我前と同じ動きが出来るようになる事または苦手な動きが克服出来ている事が理想です

以上のようなん事を心掛けながら運動や負荷の選択をしていきます。

これらの行うタイミングや負荷の量を間違えると悪化させてしまう事もありますし、逆に損傷部位をいつまでも安静にしていると筋肉は弱くなり左右差を強くし出しやすくなります。

見極める事が大切ですがなかなか難しいと思います。

そこで気を付けて欲しいポイントとしては《痛みが出ない範囲で行う》《痛みが出たら即ストップ》です。

ここだけ気を付けて行うと比較的スムーズに行いやすくなります。

当院で行っているハムストリングスの運動の一例

当院で行った運動の一例を紹介します。

EMSという電気療法を使用しているのですが、これは筋収縮を促す事が出来る電気療法で、これによって通電時にハムストリングスが筋収縮を起こすようにしています。

EMSによる筋収縮と一緒に運動を行うようにしているのですが、一緒に行う事で自分で動かす時にも筋収縮を強く意識しやすくなります。

一緒に行っている運動は段差の上りを行う事です。

これは日常生活の中でもこの動作はあるのですが、今回目的としているのは走りの動きに近付ける事です。

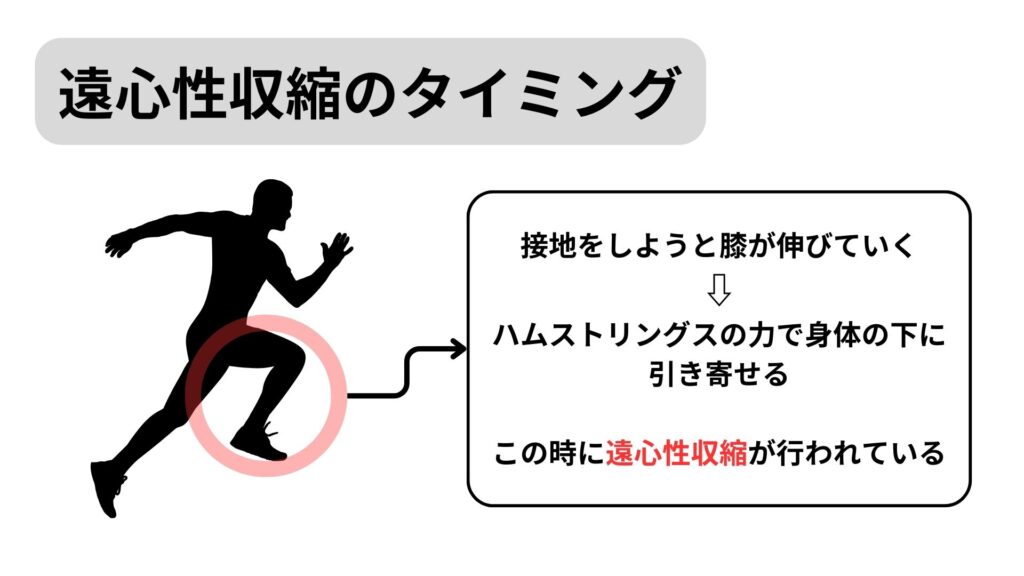

走っている動作の接地をするタイミングは、膝関節の伸展(伸ばす)動きをしながらハムストリングスの力で振り出した足を身体の下に引き寄せてくる動きをしています。

この動きの時にハムストリングスは遠心性収縮が起きて肉離れを起こしやすくなるのですが、それをEMSも使用しながら少ない負荷で似たような動きに近付ける事で、再発の防止を促していきます。

正直、これでは負荷の量は少ないので状態の確認をしながら次第に運動の行い方と負荷の量は変更していきます。

まとめ

今回は【ハムストリングスの肉離れ後の競技復帰前に行う運動の一例】に関して紹介しました。

ハムストリングスも含めた肉離れは発生頻度が高いうえに、再発頻度も高い怪我なのでとても厄介です。

この再発をしないためにも運動をする事がとても大切になります。

これによって再発の可能性を下げる事が出来ます。

それには《その時に適切な運動で、その時に適切な負荷で行っていく事》がとても大切で、しっかりと適切な選択をしていく事がスムーズな経過で怪我をしない体を作っていく事が出来ると思っています。

怪我に関してや運動に関してなど、疑問に思った事は何時でも何でも気軽にご相談ください。

杏鍼灸整骨院の妹川でした。

投稿者プロフィール

- 柔道整復師

-

柔道整復師

福岡柔道整復専門学校(現 福岡医療専門学校)卒業

陸上競技、サッカー、バレーボール、柔道、剣道など様々なスポーツチームの帯同経験多数

最新の投稿

テーピング2026年1月17日アキレス腱痛に対する保護テーピング|キネシオテープ

テーピング2026年1月17日アキレス腱痛に対する保護テーピング|キネシオテープ テーピング2025年12月17日手首の痛み!!フィギュアエイトテープの手首への応用

テーピング2025年12月17日手首の痛み!!フィギュアエイトテープの手首への応用 テーピング2025年12月11日腹筋の肉離れ!!リンパファンテープで腫れ改善!!

テーピング2025年12月11日腹筋の肉離れ!!リンパファンテープで腫れ改善!! テーピング2025年12月8日足関節の固定!!ホワイトテープの巻き方

テーピング2025年12月8日足関節の固定!!ホワイトテープの巻き方